아시아 지역에서 활동하는 다국적기업 및 국경을 넘는 기업의 공급망의 영향력이 급속도로 확대되고 있으며, 특히 한국, 일본, 대만 등의 기업은 인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀 등 다양한 생산국에서 노동력과 자원을 조달하며, 이 과정에서 강제노동, 산업재해, 환경오염과 같은 심각한 인권·환경 침해가 반복적으로 발생하고 있습니다.

그러나 이러한 피해를 예방하고, 발생한 피해에 대해 구제를 보장할 수 있는 법적·제도적 장치는 아시아 전역에서 여전히 부재한 상황입니다. 유럽연합 및 일부 국가에서는 기업의 공급망 전반에 대한 인권·환경 실사 의무를 법제화하고 있지만, 아시아 지역은 관련 입법이 사실상 공백 상태입니다.

이러한 가운데, 한국에서는 2025년 6월, 「기업의 지속가능경영을 위한 인권환경 보호에 관한 법률안」(약칭, ‘기업인권환경실사법’)이 정태호 의원 대표 발의로 국회에 제출이 되었습니다. 이 법안은 한국을 포함한 아시아 지역에서 최초로 ‘법적 구속력을 갖춘 실사법’ 제정을 본격적으로 추진한다는 점에서 국제적으로도 주목을 받고 있습니다.

이에 국제 컨퍼런스를 통해 아시아 지역 다국적기업의 공급망에서 발생하는 인권·환경 침해 사례들을 조명하고, 이러한 문제에 대응한 사례 및 각국의 법적·제도적 현황을 소개하고자 합니다. 이를 통해 기업의 인권·환경 책임에 관한 아시아 지역 연대를 촉진하고, 한국에서 발의된 기업인권환경실사법 제정 촉구를 통해 기업의 인권·환경 책임에 대한 법제화 흐름을 선도적으로 견인하는 계기가 되기를 바랍니다.

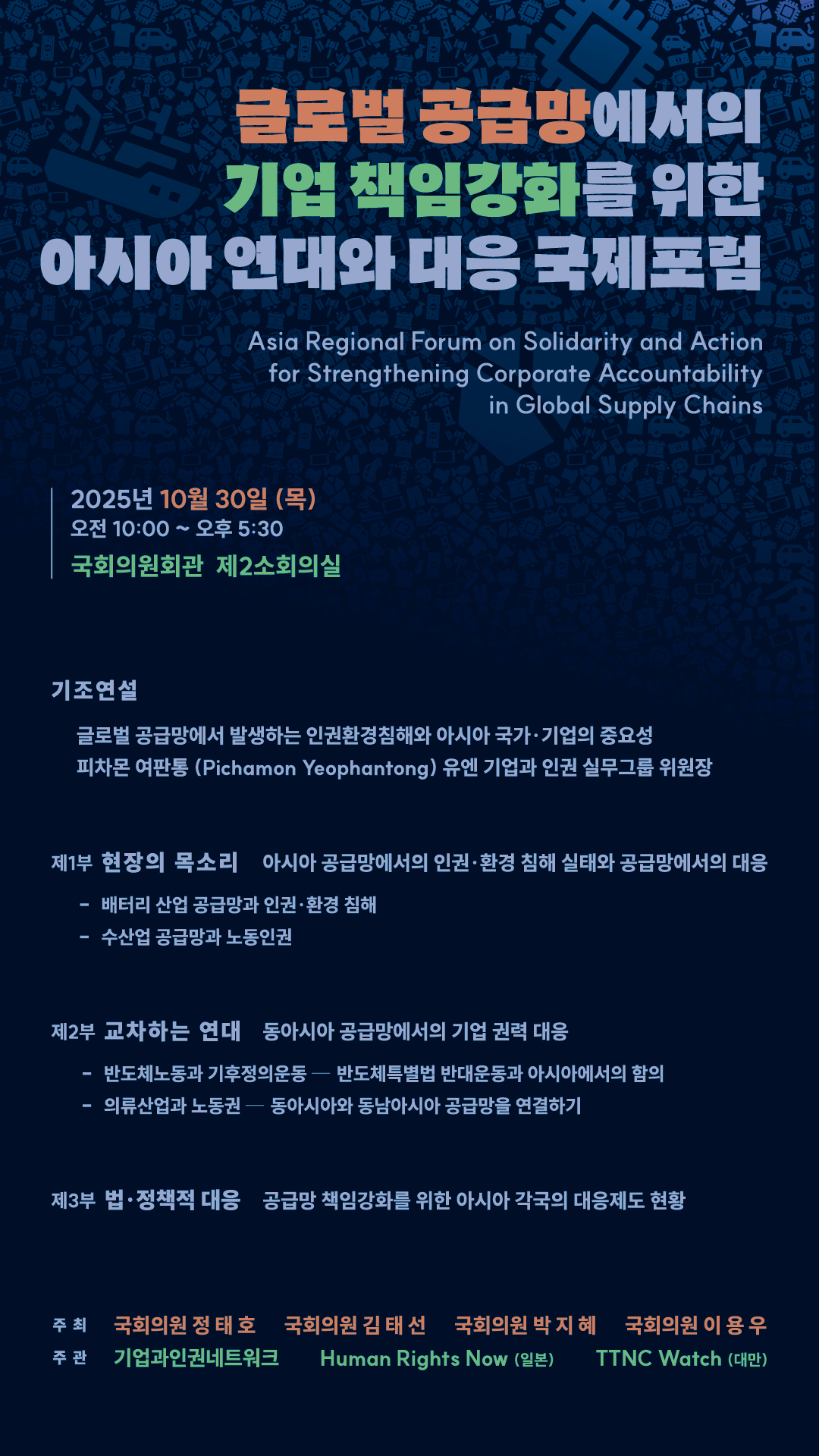

○ 행사명: <글로벌 공급망 책임강화를 위한 아시아 연대와 대응 국제포럼>

○ 일시: 2025. 10. 30.(목) 10:00-17:30

○ 장소: 국회의원 회관 제2소회의실

○ 주최: 국회의원 정태호, 김태선, 박지혜, 이용우

○ 주관: 기업과인권 네트워크(한국), Human Rights Now(일본), TTNC Watch(대만)

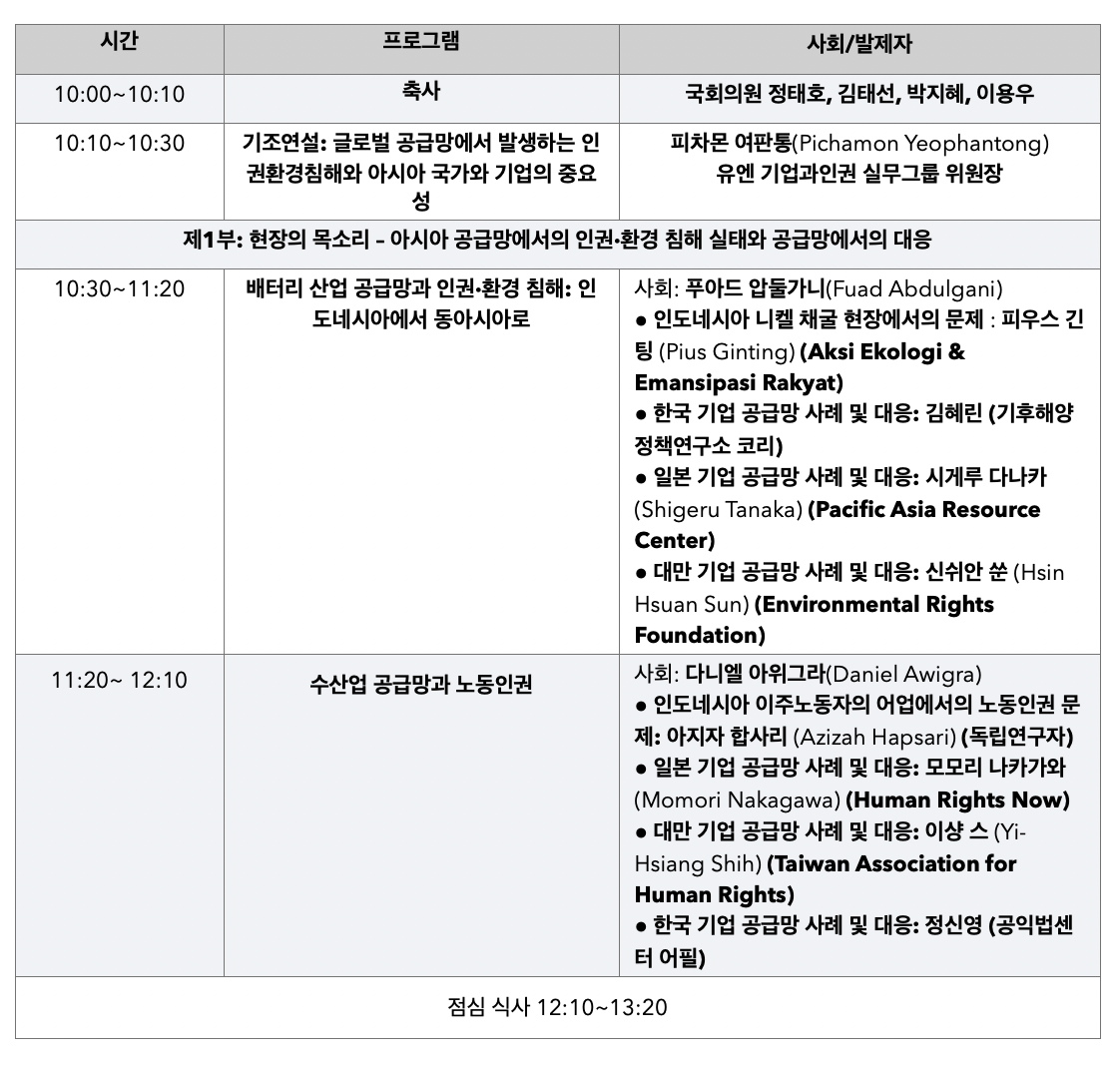

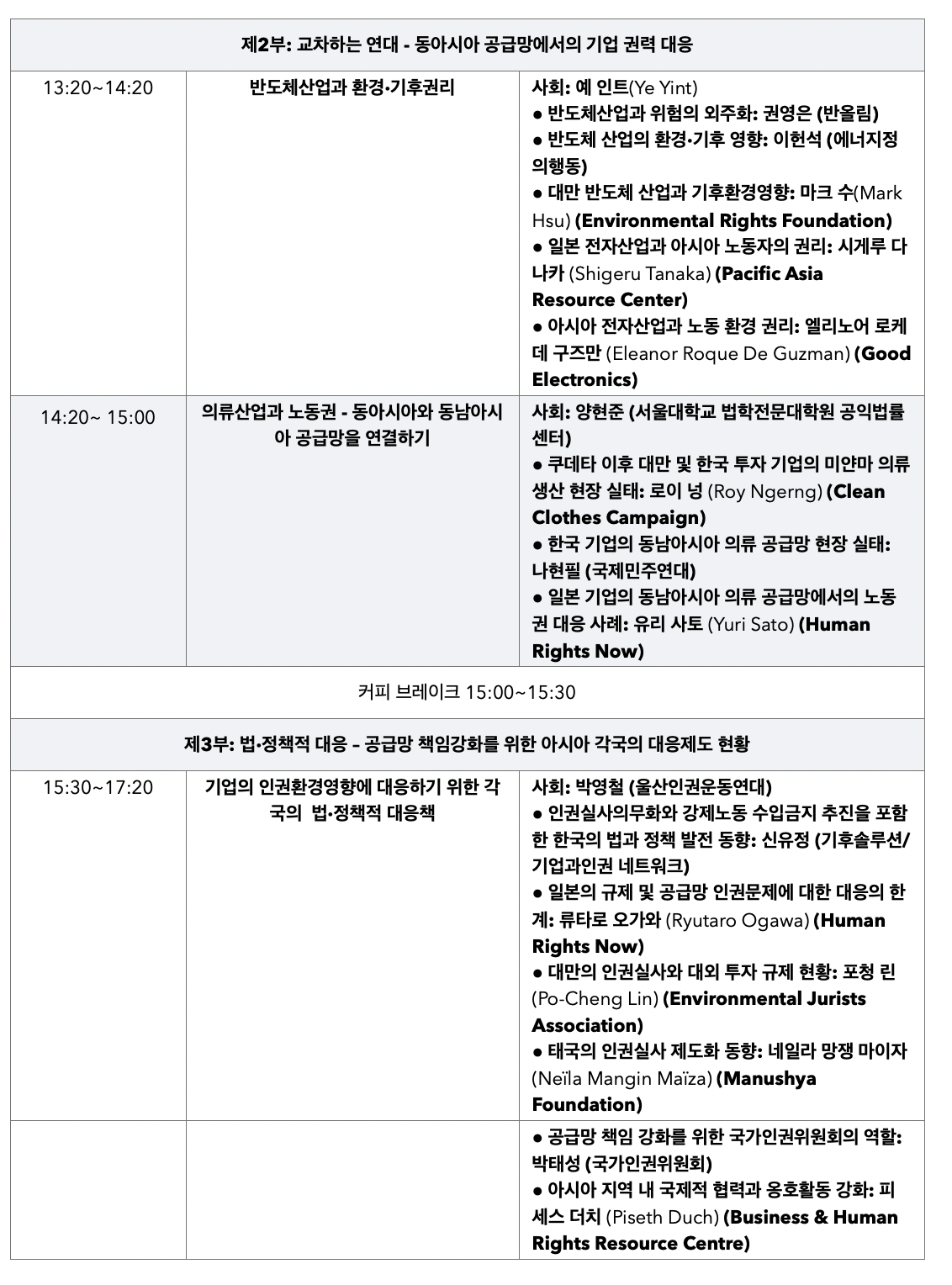

○ 프로그램:

전체사회 - 박영아 (공익인권법재단 공감, 변호사)